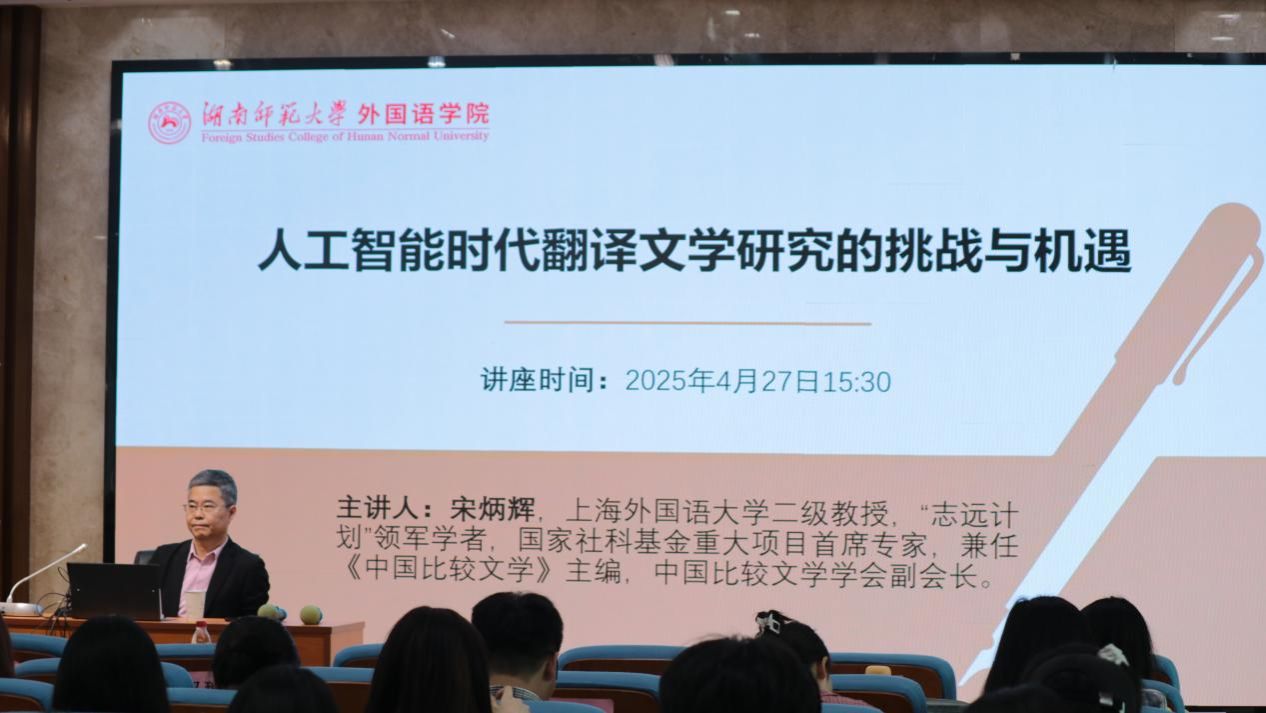

2025年4月27日下午,《中国比较文学》主编、上海外国语大学宋炳辉教授受邀莅临永利官网,于腾龙楼学术报告厅515教室,为永利官网学生带来一场以“人工智能时代翻译文学研究的挑战与机遇”为主题的学术讲座。本次讲座由副院长蒋莉华教授主持,学院外国语言文学、人工智能、翻译等专业近百名硕士研究生参与本次讲座。

讲座伊始,宋炳辉教授从全球化时代跨文化交流的普遍性切入,指出人工智能技术的快速发展正重塑翻译实践与理论范式。他提到,基于深度学习和大语言模型的神经机器翻译(Neural Machine Translation)通过海量语料库的预训练,显著提升了科技、新闻等高对应性文本的翻译效率,推动翻译服务产业化。然而,技术逻辑内核仍依赖于既有语用经验的归纳建模,面对文学、哲学等弱对应性文本时,其创造性语用需求与开放性表达成为难以逾越的鸿沟。

宋教授进一步提出“翻译语料对应性光谱”概念,将科技类文本归为光谱的强对应端,因其语言普适性强、标准化程度高;而文学文本则因语言符号与文化内涵的独特性,位于弱对应端。他以诗歌翻译为例,剖析语音、语义与文化隐喻的交织如何导致“不可译性”困局,并强调文学翻译的核心价值在于探索语言的陌生化与个体创新。面对人工智能技术的局限性,宋教授呼吁学界重视翻译文化研究的独特意义:“翻译不仅是语符转换,更是跨文化意义的重构与传播。”

在比较文学视域下,他结合中西文学交流中的“入超”现象,阐释文化势能差异如何影响译者的策略选择——从归化到异化,背后是历史语境与动态权力的博弈。为此,宋教授提出文学翻译研究的三大关键词:特定语对语境、翻译向度的文化意义、历史累积效应,强调唯有深入文化差异与动态语境,方能实现翻译的创造性转化。

讲座尾声,宋炳辉教授总结道,人工智能技术虽在高对应性文本翻译中成果斐然,但文学翻译的复杂性与人文性仍需依托译者的主体性探索。他提出未来翻译研究应兼顾“技术赋能”与“文化反思”:一方面推动人工智能在实用领域的深度应用,另一方面坚守翻译作为跨文化实践的本质,在技术浪潮中重塑人文价值。

在互动环节,宋教授就“文学作品翻译过程中作者与译者的关系”“弱对应性语料库的构建困境”等问题与学生展开热烈讨论。本次讲座不仅为翻译学科与人工智能的交叉融合研究提供新思路,更启发大家在技术变革中坚守翻译的文化使命,探索新时代翻译文学研究的创新路径。